<<

ISBN 2-9808694-0-6

Dépôt légal bibliothèque nationale du Québec, 2004

Dépôt légal bibliothèque nationale du Canada, 2004

Remerciements :

Merci à tous ceux qui nous ont prêté des photos pour garnir ce livre d’images souvenirs

Ont participés à cet ouvrage :

Nicole Breton pour la mise en page et la correction,

Raynald Gaumond pour son support logistique et son appui,

Huguette Des Rosiers pour la correction,

Norbert Des Rosiers pour le travail d’ensemble.

Un TRÈS GRAND MERCI à Maman pour avoir partagée ses souvenirs avec nous.

J’ai décrit beaucoup d’événements qui se sont passées dans ma vie. Il est possible que des personnes n’apprécient pas ce que j’ai écrit. Il faut dire que j’ai livré ce dont j’ai vécu, selon ma vision et mes émotions et dites-vous bien que c’est ce que moi j’ai ressenti, il est possible que d’autres personnes aient une autre vision des événements.

En autant que je me souvienne, je n’avais pas tout à fait cinq ans, mon frère Viateur qui était plus âgé que moi d’un an, était malade. On l’avait enveloppé de couvertures chaudes, on lui lavait les pieds dans de l’eau très chaude pour le faire « suer » comme on disait, car il faisait une pleurésie. Il y avait beaucoup de monde dont grand-maman Manda, je me rappelle qu’il y avait plein d’activités et ça bourdonnait à la maison, il y avait beaucoup de bruits, maman pleurait. Puis je ne sais combien de jours après, vers le petit matin papa vient nous réveiller, nous prend par la main, nous amène au salon en nous disant : « Venez voir une chose triste ». Viateur était étendu sur une table improvisée. Il était décédé dans la nuit. Dans le temps, les personnes décédées étaient exposées dans les maisons. Dans l’après-midi les enfants de l’école que fréquentait Viateur viennent faire une visite. Pendant la prière des petits gars qui étaient à genoux ricanaient, je ne comprenais pas qu’ils pouvaient rire devant une affaire aussi triste alors que nous avions beaucoup de peine. J’étais révoltée, je me souviens aussi que maman portait sur son chapeau un grand voile que l’on appelait « pleureuse », c’était un 19 mars de l’année 1928. Plus tard, Flore Bernier, dont le mari était décédé dans le bois d’un coup de fusil, est venue chercher cette pleureuse. Cette madame était la deuxième épouse d’Alexis Levasseur. Les grandes pleureuses étaient à la mode.

Je suis née à St-Gabriel le 28 mai 1923. Deux enfants me précédaient, Viateur et Joseph. La famille comptait treize naissances, six sœurs : Gisèle, Aline, Lisette, Marcelle, Édèse et Édith et six frères : Viateur (décédé à l’âge de six ans), Joseph (qui n’a vécu que trois jours), Norbert, Marc, Iréné et Gildas. Mon père, Louis Roussel, est né à Ste-Angèle le 21 juin 1890 et décédé le 3 novembre 1987, quand à ma mère Rose-Anna Morissette, elle est née aux Sept-Lacs de St-Gabriel le 6 septembre 1900 et est décédée le 14 mai 1970.

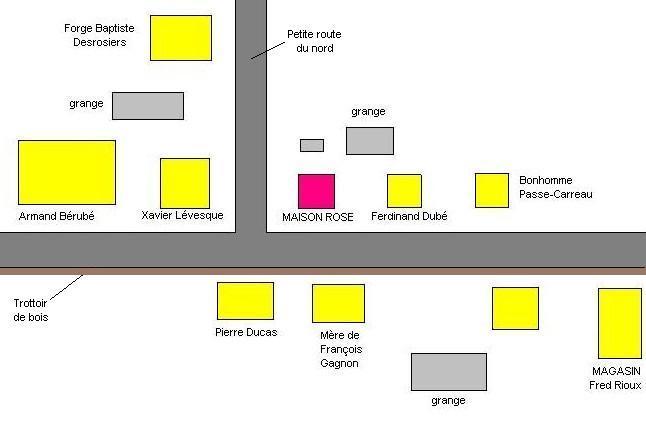

Elle était située à une petite distance de l’église, voisin de la route du nord qui était à gauche, une maison assez petite. Maison à ma connaissance qui a toujours été rose. Le grenier était séparé au milieu par une cloison qui faisait une grande chambre qui en hiver était chauffée par le tuyau du poêle de la cuisine d’en bas; nous passions par le grenier pour se rendre à cette chambre. Le bas était séparé, dans la moitié voisin de la cuisine il y avait une chambre à coucher et l’autre côté c’était un petit salon attenant au bureau, c’était la chambre à papa et maman. Là où maman a accouché de ses dix premiers enfants. La cuisine était séparée par des portes que l’on pouvait enlever quand on avait besoin d’espace. Il y avait à l’arrière une « chède » où on entreposait le bois pour l’hiver aussi y était là la pompe à l’eau. C’était une pompe refoulante qui l’hiver faisait de la glace tout le tour, on la déglaçait avec de l’eau chaude. L’autre moitié c’était le bureau bien entendu des gens qui avaient affaire au bureau ils passaient par la cuisine c’était assez rare qu’ils passaient par la porte avant qui était la porte du bureau. À l’avant de la maison il a fallu faire un terrassement avec un mur qui avait au moins trois pieds de haut, en bois équarri, vu que la maison était plus haute que le chemin. Dessus il y avait un petit parterre de fleurs et des lilas. À l’est de la maison papa avait planté des arbres ce qui fait que nous avions de l’ombrage l’été.

Dans mon jeune âge, le village paraissait bien pauvre, maisons sans couleur, chemin étroit avec sur un côté le « talus » (ici décrit le fossé) pour les pluies et les égouts d’éviers. Dans ce temps on avait pas de toilettes, on utilisait une « tine » que l’on vidait derrière la grange. Chacun avait son puits pour l’eau de consommation. Le chemin était de terre et de gravelle, les trottoirs du côté opposé à notre maison étaient de bois. J’avais à peu près quinze ans quand on a goudronné le chemin du village. Ça été assez malpropre. Le goudron collait à nos chaussures que l’on traînait partout. L’asphalte n’était pas encore rendue chez nous.

J’étais avec mes frères comme à l’accoutumée, assise sur le parapet au bord du chemin, nous nous étions procurés des roches et nous attendions une automobile, il faut dire que les autos étaient rares. Ça se limitait à quatre ou cinq autos dans le village. Enfin il en passe une, nous avons lancé nos roches mais je crois que les gens n’en n’ont même pas eu connaissance. Il faut dire que ce n’était pas de grosses roches, mais nous n’avons pas recommencé. Nous n’étions pas fiers même si notre mère ne s’en est pas aperçue.

Un autre été maman était encore malade, nous avions une aide, « une bonne » à la maison. J’avais été aux fraises et j’avais découvert un nid d’oiseaux fraîchement éclos. Un après-midi qu’il pleuvait averse j’ai décidé d’aller chercher le nid. Dans ma petite tête je me disais, s’il pleut assez fort la mère oiseau ne quittera pas le nid, je pourrai ainsi apporter l’oisillon et la mère. Mais hélas vous pensez bien qu’elle m’avait vu venir. J’ai été quitte pour avoir un bon rhume.

Il était défendu d’aller chez les voisins Lévesque qui avaient plusieurs enfants. Notre mère nous disait « Chacun dans sa cour ». Un jour qu’elle avait relâché la surveillance, nous traversons la route et avec les enfants du voisin on s’amusait. Enfin un des enfants a eu faim, il est entré chez lui, un autre a suivi, l’un après l’autre ainsi que nous. Nous regardions les enfants manger leur pain, que ça avait l’air bon. Quand la mère eu terminé, elle nous a demandé si on avait faim. Elle nous a préparé à nous aussi une tartine, c’était une tranche de pain arrosé de lait avec du sucre dessus. Quand nous sommes revenus nous avons été chicanés. Ma mère n’était pas de bonne humeur. Elle ne voulait pas que nous soyons nourris par les voisins. Je ne me rappelle pas y être retournée.

La maison où nous étions porte maintenant le numéro 336 rue Principale. Elle était soulevée plus que les autres maisons. La maison se situait du côté nord de la rue Principale sur le coin est de la Route du Nord, rue Harvey maintenant. Le long de la rue Principale on avait construit un muret en bois pour permettre de niveler le terrain en avant de la maison et nous nous assoyions pour regarder les gens. Notre voisine du côté est était vieille et se nommait Exorée Roussel, ancienne parenté avec nous. Des vieilles venaient lui rendre visite, surtout l’été. Une fois, en passant par chez nous, deux dames dont l’une avait toujours un gros châle sur le dos, je lui demande : « Vous n’avez pas de manteaux? » « Oui » répondait-elle. « Pourquoi tu ne le portes jamais? » Mais elle répond : « Je préfère mon châle ». Et moi de répliquer : « Ben, t’es folle » Il paraît qu’elles ont ri. Comme j’étais une petite fille et que madame Exorée m’aimait beaucoup, je n’ai pas été disputée, elle a trouvé cela comique venant de moi. La vieille dame au châle était l’arrière-grand-mère de Sylvain Croft, madame Thomas Croft, avait cette spécialité de porter son châle même pendant l’hiver.

Nous avions comme voisins, un monsieur Ferdinand Dubé et sa vieille dame Exorée Roussel qui était « rhumatisante ». Elle avait les doigts tout croches et était toute courbée. Ils étaient bien pauvres, ils n’avaient pas de revenus de la sécurité de la vieillesse dans ce temps-là. J’étais toujours rendue chez eux. Je me souviens qu’ils mangeaient une soupe avec des petites nouilles et du pain. Je lui demandais pourquoi ils mangeaient seulement de la soupe. Elle m’a répondu qu’à cause de leur santé ils ne pouvaient digérer autre chose. Ma mère n’avait qu’à s’approcher de son châssis de cuisine pour que je comprenne qu’il fallait que je les quitte. Maman m’a dit par après qu’ils étaient trop pauvres pour acheter quoi que ce soit. Ils ont attendu longtemps le chèque que le gouvernement leur promettait. Madame Dubé disait que lorsqu’elle aurait cet argent elle s’achèterait une boîte de saumon. Pauvre elle ! Une chose que je me reproche encore c’est qu’après être déménagée de la maison rose je ne suis plus retournée voir nos anciens voisins. Madame Dubé est décédée la journée où j’ai fait ma communion solennelle et le vieux monsieur est décédé longtemps après.

Mon père avait une pompe installée sur un bon puits, quand il y avait de la sécheresse, la pompe nous fournissait toujours de l’eau. Presque tous les gens de la petite route du Nord venaient s’approvisionner chez nous, c’était à peu près six ou sept maisons ainsi que quelques-unes de la rue Principale. Il y avait un monsieur Saint-Laurent qui était surnommé : « le bonhomme passe-carreau ». Il était aveugle le pauvre vieux et comme il réussissait à s’approvisionner à la pompe à eau et retourner chez lui sans anicroche, nous nous disions Norbert, Marc et moi : « Il n’est pas aveugle, il voit ». Norbert dit : « On va le tester » et me commande de placer une brouette sur son chemin. Et moi, naïvement, je m’exécute. Malheureusement le monsieur est réellement aveugle, il s’enfarge sur la brouette, tombe et écrase ses chaudières. Il se relève péniblement, retourne chez lui chercher deux autres chaudières et reprend son manège pour obtenir de l’eau. Encore une fois ma mère a eu connaissance de notre mauvais coup. Inutile de vous dire qui a eu la volée. J’avais beau me défendre, mais comme j’étais l’aînée je devais comprendre le bon sens.

Viateur est décédé en mars. Ma tante Philomène s’est mariée en septembre la même année, j’avais alors cinq ans. Ma mère m’avait fait apprendre un compliment que je devais faire à l’occasion du repas donné en l’honneur des nouveaux époux; il faut dire que tante Philomène était ma marraine. La noce se donnait dans la maison de grand-père Morrissette qui demeurait aux Sept-Lacs. On m’installa debout sur une chaise et voilà que je commence devant tout le monde, la gène me prend, je ne suis pas allée loin et je braille. Pauvre maman qui s’était donné bien de la peine pour m’exercer il fallait toujours se surveiller afin de ne pas être surprises en plein exercice. Ma tante Philomène était à la maison pendant la durée des préparatifs pour son trousseau, vue qu’on était au village c’était plus pratique pour elle que de voyager depuis les Sept-Lacs et puis maman lui aidait dans la couture. Ma tante travaillait beaucoup et était très excitée.

Jai eu connaissance de la crise de 1930 mais je ne l’ai pas subie parce que j’étais trop jeune. Chez nous on n’a pas pâti de faim, papa avait plusieurs travaux qui lui rapportaient des sous pas de grosses sommes mais ça rapportait de l’argent. Plusieurs familles ont manqué de tout. J’entendais dire qu’il y en avait qui mangeait des pelures de patates. Je me disais dans ma petite tête d’enfant « S’ils avaient des pelures, ils avaient des patates ». Les cultivateurs s’en sont tirés plus facilement, ils avaient du lait, des patates et de la viande. Quand ils tuaient des bêtes, ils avaient de la viande et en avaient pour un bon bout de temps. Les cultivateurs ramassaient les pelures pour les plus démunis. C’est là que j’ai compris que certaines familles se contentaient de pelures qu’on leur donnait. Je me souviens un jour maman allait rendre visite à une cousine très pauvre, beaucoup d’enfants dont plusieurs grands garçons qui n’avaient pas d’ouvrage. L’un d’eux était allé se cueillir des fraises, en arrivant à la maison, il a mangé ses fraises avec du lait car ils avaient une vache. Je lui ai dit : « Tu mets pas de sucre ? Pourtant avec du sucre, c’est bien meilleur ». Rendue à la maison, maman m’a dit qu’ils étaient trop pauvres pour acheter du sucre. Cette pauvre famille dans le même été a perdu leur vache. C’est là que vient le dicton familial « Mourra plutôt la vache d’un pauvre homme ». Ce dicton que mon père associait à beaucoup de personnes, c’est dans ce même parcours de temps qu’un cultivateur a apporté un petit cochon à papa pour payer ses taxes. Papa à ce moment-là était secrétaire de la Commission scolaire et du Conseil municipal. C’est ce même cochon que papa a été porté chez tante Marie-Louise, sœur de ma mère, il lui a donné. C’est après ce temps que maman avait acheté une petite maison à sa sœur. Ils n’avaient pas de quoi payer le loyer où ils étaient. La maison qu’ils occupaient était grande et dure à chauffer, tandis que la petite maison était renchaussée de terre jusque sous le châssis, c’était plus facile à chauffer. L’hiver, ma tante entassait les lits dans la cuisine et les deux chambres. Pour le chauffage, papa donnait du bois parce qu’il avait un lot à bois. Ils n’avaient qu’à aller le bûcher, même que papa fournissait le cheval pour le charroyer.

Les dimanches je disais qu’il y avait chez nous toujours beaucoup de monde dont la famille Joseph Lévesque des Sept-Lacs. Ils étaient cinq, monsieur et madame Lévesque et leurs trois enfants. Ils étaient tous grands, il me semble qu’ils se sont tous mariés vieux, ils étaient spéciaux. Quand ils entraient chez nous c’était comme s’ils étaient chez eux. Une bonne fois, Gérard, le dernier, me prend par la tête et me monte au plafond. Il en a résulté que j’ai eu mal dans le cou un bon bout de temps. Nous ne les aimions pas et ma mère non plus. Ils arrivaient de bonne heure le matin, allaient à la première messe et venaient déjeuner à la maison. Je vois encore la grande Mathilda verser dans la théière une poignée de thé, évidemment c’est eux qui buvaient le bon thé et il ne restait pas grand chose pour maman et papa. C’est vrai qu’ils apportaient leur nourriture mais lorsqu’il leur manquait quelque chose, ils n’étaient pas gênés de se servir chez nous. Les dimanches ou jours de fêtes, les quarante heures et les retraites paroissiales ce n’était pas fête pour maman. La table était mise tout l’avant-midi. C’est pourquoi quand nous avons déménagé dans la maison des Langlois qui était plus loin de l’église, maman était heureuse, donc moins de visiteurs.

Quand j’étais jeune, pour les personnes qui décédaient, c’était la famille qui préparait le corps pour l’ensevelir. On étendait le corps sur des planches que l’on avait recouvertes de draps blancs. Souvent on se servait d’une porte de chambre placée sur des tréteaux pour exposer le corps, il n’y avait pas d’embaumement, c’était affreux. La tête était recouverte d’un autre tissu qu’on appelait le suaire. Les visiteurs devaient demander à un membre de la famille de soulever le suaire pour voir le défunt. Ce n’est que plus tard que l’on a exposé les corps dans une tombe. Ça a commencé quand Jos Dubé s’était procuré des rideaux tout noir, alors la chambre était recouverte à la grandeur de noir, il y en avait plus pour ceux qui en avaient les moyens, des tentures avec franges dorées et des inscriptions, aussi un ange. C’était un peu moins lugubre, même l’Église était parée de noir si les gens en avaient les moyens. Avec les années ça c’est amélioré. Bien des gens s’endettaient pour bien paraître. Plus tard on a commencé à embaumer les morts mais il fallait quand même les garder trois jours exposés. Après trois jours la chaleur de la maison vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures les familles étaient épuisées; il fallait aussi nourrir ceux qui venaient faire une visite. C’était l’enfer, souvent des personnes allaient à l’heure des repas se bourraient et partaient après. Ce n’est que plusieurs années après que l’on fermait le salon parce que c’était toujours à la maison du défunt qu’on exposait le corps. Jos Dubé faisait des tombes et il avait un beau corbillard. Encore plus tard il s’est installé des salons funéraires dans presque toutes les paroisses. Ça simplifié bien des choses mais ça coûte plus cher. Présentement on regarde si le défunt a la plus belle tombe s’il a beaucoup de fleurs, etc. etc…

Le courrier arrivait par train à Luceville, de là, le postillon l’amenait à St-Gabriel. Le postillon qui apportait le courrier n’arrivait jamais avant quatre heures et demie ou cinq heures du soir et l’hiver il faisait noir. En revenant du bureau de poste, un soir, il y avait un attroupement dans la cour de l’église. Lorsqu’on est revenu à la maison Norbert, Marc et moi, nous avons obtenu la permission de retourner voir les « vues » qu’on présentait sur les grandes portes de l’église. Ça devait être pour la prévention des incendies, dans le film il y avait un terrible feu, des maisons détruites, des gens brûlés sortant des débris en vêtements de nuit. Inutile de vous dire que c’était du cinéma muet. C’était tout nouveau pour nous, c’était impressionnant de voir des images qui bougeaient.

Maman avait fait de sa chambre un vrai bijou en repeignant tout blanc le pied et la tête de lit en fer, les bureaux, un beau berceau avec roulettes fait par mon père, les barreaux tout le tour étaient de vieux manches à balais. Un beau matin ma grand-mère Amanda Fournier s’occupait de la cuisine. « Maman où est-elle? Comment se fait-il que vous êtes ici de si bonne heure? » Et grand-mère de répondre « Ta mère est malade. Il est venu un sauvage et lui a cassé une jambe. Soyez tranquilles elle dort pour le moment ». Mais la curiosité nous emporte. Norbert, Marc et moi nous profitons d’un moment d’inattention de notre grand-mère pour pénétrer dans la chambre. Mais nos yeux se portaient bien plus sur le berceau qui était près du lit que sur notre mère. Après avoir questionné maman au sujet des sauvages elle nous dit qu’en plus de lui avoir cassé une jambe ils lui ont laissé un paquet qui était une petite fille. C’était Gisèle. Les grossesses étaient toujours cachées aux enfants par des vêtements amples et n’en parlant jamais devant eux, sauf par des mots suspendues comme, elle est en « hum ». Grand-mère restait à la maison seulement lors des naissances.

Pour vous offrir une expérience optimale sur notre site, nous recourons à des technologies comme les témoins (cookies) et les analyses de navigation. En interagissant et en poursuivant votre navigation sur notre site, vous consentez à l'utilisation de ces technologies conformément à notre Politique de confidentialité.